C’ero una volta

Pierino contro tutti

Il tempo di lettura dell'articolo è di 18 minuti

C’ero una volta

Lo so, è l’incipit (storpiato) di tutte le favole. Io non ho mai scritto una favola, non ho più l’età per le favole, ma una favola – professionalmente parlando – l’ho vissuta. Giornalista professionista da quarant’anni: insomma, qualcosa avrò pur fatto, e sto andando a sfogliare le pagine per recuperarne le tracce. Lo faccio sfruttando il regalo di Marco De Polignol, che si è preso la briga e di certo il gusto di catalogare Guerin Sportivo e Calcio 2000, le “case” che hanno ospitato la mia prima e seconda vita (già, ormai sono alla terza età…). Ogni settimana andrò a pescare in quel magico hard disk un pezzo di me (non c’è bisogno di aggiungere altro, please…), con la speranza di presentarvi una persona (non mi piacciono i personaggi) come ho avuto la fortuna di conoscerla io: senza filtri, solo un taccuino, una penna e tanta curiosità. Dice che la gente non ha più voglia di leggere: meglio così, la maggioranza penserà che si tratti di un inutile culto della personalità e tirerà dritto senza soffermarsi. Per gli altri, che saranno pochi ma mi auguro “buoni”, ecco a voi C’ero una volta…

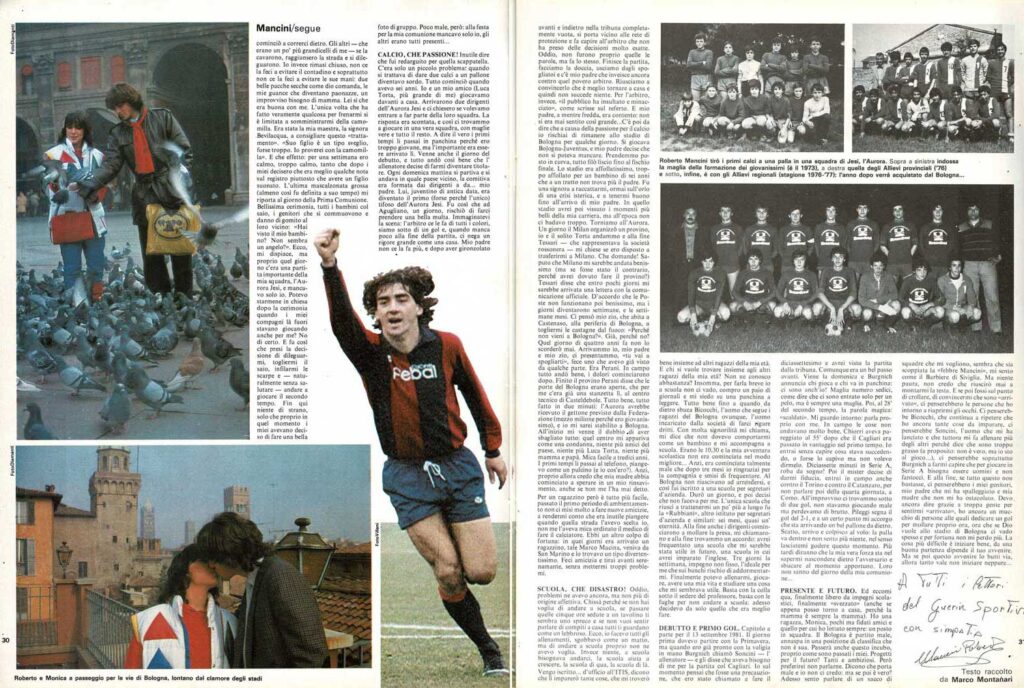

È il 1982, sono un giovane praticante del Guerin Sportivo, rinato a nuova vita grazie alle idee e alla tenacia di Italo Cucci, il mio primo Maestro. È anche l’anno dei Mondiali in Spagna, il mondo del calcio è stato squassato dal calcioscommesse, Paolo Rossi e Bruno Giordano – gli attaccanti che Bearzot predilige – stanno scontando pesanti squalifiche, però all’orizzonte si affacciano giovani promesse che fanno ben sperare per il futuro. Cucci li vuole presentare in pompa magna ai nostri lettori ed è così che nasce “I giovani leoni si raccontano”, una rubrica che nella sua semplicità è addirittura rivoluzionaria: saranno i calciatori a raccontarsi in prima persona, ovviamente con un giornalista che trasformi i loro sentimenti in un articolo. Il direttore affida a me – ventitreenne… – il compito di coordinare la rubrica: un giovane con i giovani. Il giornale ha la redazione a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna (non cercatela: l’hanno rasa al suolo per costruirci palazzi), e nel Bologna sta muovendo i primi passi un ragazzino che farà tanta strada, Roberto Mancini…

I GIOVANI LEONI SI RACCONTANO / ROBERTO MANCINI

Ho 17 anni, fino a qualche tempo fa ero solo un ragazzino della Primavera del Bologna e invece adesso sono in prima squadra. Mi piace giocare a calcio e faccio tutti gli allenamenti con coscienza. L’unica cosa che non mi va giù? La scuola

Pierino contro tutti

di Roberto Mancini

LA COSA PIÙ DIFFICILE è iniziare bene. Da una buona partenza dipende il tuo avvenire. Mi è accaduto in campo, quando Burgnich ha deciso di buttarmi nella mischia alla prima giornata contro il Cagliari, mi succede adesso che mi trovo davanti a una platea ancora più vasta di quella volta.

Mi chiamo Roberto, sono nato il 27 novembre 1964 a Jesi, una deliziosa cittadina in provincia di Ancona, nelle Marche. Mio padre Aldo ha una falegnameria, da giovane giocava a calcio. Mia madre Anna è infermiera, una santa donna, la tipica mamma che vede per il figlio la tipica carriera scolastica e invece si trova a lottare contro un nemico invincibile: il pallone.

Poi c’è anche mia sorella Stefania, 15 anni, un tipetto simpatico. Adesso che gioco in prima squadra nel Bologna, la famiglia è tutta dalla mia parte, non dico mio padre che ha sempre sognato per me una bella maglia di Serie A; parlo soprattutto di mia madre, che finalmente si è convinta.

BAMBINO TERRIBILE

Anche se adesso dicono (e spero proprio sia vero) che sono un bravo ragazzo, che non mi sono montato la testa e che il mio carattere è quello giusto per non rompere… l’incantesimo, devo ammettere che da bambino non ero quello che si definisce un angioletto.

Gli scherzi erano all’ordine del giorno, le bambine le mie vittime preferite assieme alla frutta. Cosa c’entra la frutta? C’entra, eccome. È a causa della frutta che ho preso il primo sberlone della carriera.

Un giorno, io e alcuni miei amici andammo in campagna a cogliere qualche mela. Eravamo piccoli, e non ci rendevamo conto che la frutta in genere si compra. Sul più bello saltò fuori un contadino che cominciò a correrci dietro. Gli altri — che erano un po’ più grandicelli di me — se la cavarono, raggiunsero la strada e si dileguarono. Io invece rimasi chiuso, non ce la feci a evitare il contadino e soprattutto non ce la feci a evitare le sue mani: due belle pacche secche come Dio comanda, le mie guance che diventano paonazze, un improvviso bisogno di mamma.

Lei sì che era buona con me. L’unica volta che ha fatto veramente qualcosa per frenarmi si è limitata a somministrarmi della camomilla. Era stata la mia maestra, la signora Bevilacqua, a consigliare questo “trattamento”. «Suo figlio è un tipo sveglio, forse troppo. Io proverei con la camomilla». E che effetto: per una settimana ero calmo, troppo calmo, tanto che dopo i miei decisero che era meglio qualche nota sul registro piuttosto che avere un figlio suonato.

L’ultima mascalzonata grossa (almeno così fu definita a suo tempo) mi riporta al giorno della Prima Comunione. Bellissima cerimonia, tutti i bambini con il saio, i genitori che si commuovono e danno di gomito al loro vicino: «Hai visto il mio bambino? Non sembra un angelo?». Ecco, mi dispiace, ma proprio quel giorno c’era una partita importante della mia squadra, l’Aurora Jesi, e mancavo solo io.

Potevo starmene in chiesa dopo la cerimonia, quando i miei compagni là fuori stavano giocando anche per me? No di certo. E fu così che presi la decisione di dileguarmi, togliermi il saio, infilarmi le scarpe e — naturalmente senza salutare — andare a giocare il secondo tempo. Fin qui niente di strano, solo che proprio in quel momento i miei avevano deciso di fare una bella foto di gruppo. Poco male, però: alla festa per la mia comunione mancavo solo io, gli altri erano tutti presenti…

CALCIO, CHE PASSIONE!

Inutile dire che fui redarguito per quella scappatella. C’era solo un piccolo problema: quando si trattava di dare due calci a un pallone, diventavo sordo. Tutto cominciò quando avevo sei anni. Io e un mio amico (Luca Torta, più grande di me) giocavamo davanti a casa. Arrivarono due dirigenti dell’Aurora Jesi e ci chiesero se volevamo entrare a far parte della loro squadra. La risposta era scontata, e così ci trovammo a giocare in una vera squadra, con maglie vere e tutto il resto. A dire il vero i primi tempi li passai in panchina, perché ero troppo giovane, ma l’importante era essere arrivato lì.

Venne anche il giorno del debutto, e tutto andò così bene che l’allenatore decise di farmi diventare titolare. Ogni domenica mattina si partiva e si andava in qualche paese vicino, la comitiva era formata dai dirigenti a da… mio padre. Lui, juventino di antica data, era diventato il primo (forse perché l’unico) tifoso dell’Aurora Jesi. Fu così che ad Agugliano, un giorno, rischiò di farci prendere una bella multa. Immaginatevi la scena: l’arbitro ce le fa di tutti i colori, siamo sotto di un gol e, quando manca poco alla fine della partita, ci nega un rigore grande come una casa.

Mio padre non ce la fa più, e dopo aver gironzolato avanti e indietro nella tribuna completamente vuota, si porta vicino alle rete di protezione e fa capire all’arbitro che non ha preso delle decisioni molto esatte. Oddio, non furono proprio quelle le parole, ma fa lo stesso.

Finisce la partita, facciamo la doccia, usciamo dagli spogliatoi e c’è mio padre che inveisce ancora contro quel povero arbitro. Riusciamo a convincerlo che è meglio tornare a casa e quindi non succede niente. Per l’arbitro, invece, «il pubblico ha insultato e minacciato», come scrisse sul referto. E mio padre, a mentre fredda, era contento: non si era mai sentito così grande…

C’è poi da dire che a causa della passione per il calcio io rischiai di rimanere allo stadio di Bologna per qualche giorno. Si giocava Bologna-Juventus, e mio padre decise che non si poteva mancare. Prendemmo posto in curva, tutto filò liscio fino al fischio finale. Lo stadio era affollatissimo, troppo affollato per un bambino di sei anni che a un tratto non trova più il padre. Fu una signora a raccattarmi, ormai sull’orlo di una crisi isterica, e a tenermi buono fino all’arrivo di mio padre. In quello stadio avrei poi vissuto i momenti più belli della mia carriera, ma all’epoca non ci badavo troppo.

Torniamo all’Aurora. Un giorno il Milan organizzò un provino, io e il solito Torta andammo e alla fine Tessari — che rappresentava la società rossonera — mi chiese se ero disposto a trasferirmi a Milano. Che domande! Saputo che Milano mi sarebbe andata benissimo (ma se fosse stato il contrario, perché avrei dovuto fare il provino?), Tessari disse che entro pochi giorni mi sarebbe arrivata una lettera con la comunicazione ufficiale.

D’accordo che le Poste non funzionano poi benissimo, ma i giorni diventarono settimane, e le settimane mesi. Ci pensò mio zio, che abita a Castenaso, alla periferia di Bologna, a togliermi le castagne dal fuoco: «Perché non vieni a Bologna?». Già, perché no? Quel giorno di quattro anni fa non lo scorderò mai. Arrivammo io, mio padre e mio zio, ci presentammo, «tu vai a spogliarti», fece uno che avevo già visto da qualche parte. Era Perani. In campo tutto andò bene, i dolori cominciarono dopo. Finito il provino, Perani disse che le porte del Bologna erano aperte, che per me c’era già una stanzetta lì, al centro tecnico di Casteldebole. Tutto bene, tutto fatto in due minuti: l’Aurora avrebbe ricevuto il gettone previsto dalla Federazione (mezzo milione perché ero giovanissimo) e io mi sarei stabilito a Bologna.

All’inizio mi venne il dubbio di aver sbagliato tutto: quel centro mi appariva come una condanna, niente più amici del paese, niente più Luca Torta, niente più mamma e papà. Mica facile, a tredici anni. I primi tempi li passai al telefono, piangevo come un pulcino (e io cos’ero?). Anzi, proprio allora credo che mia madre abbia cominciato a sperare in un mio rinsavimento, anche se non me l’ha mai detto.

Per un ragazzino però è tutto più facile, passato il primo periodo di ambientamento non ci misi molto a fare nuove amicizie, a rendermi conto che era inutile piangere quando quella strada l’avevo scelta io, non me l’aveva mica ordinato il medico di fare il calciatore. Ebbi un altro colpo di fortuna: in quei giorni era arrivato un ragazzino, tale Marco Macina, veniva da San Marino e lo trovavo un tipo divertentissimo. Feci amicizia e tirai avanti serenamente, senza mettermi troppi problemi.

SCUOLA, CHE DISASTRO!

Oddio, problemi ne avevo ancora, ma non più di origine affettiva. Chissà perché se non hai voglia di andare a scuola, se passare quelle cinque ore sedute a un tavolino ti sembra uno spreco e se non vuoi sentir parlare di compiti a casa, tutti ti guardano come un lebbroso. Ecco, io facevo tutti gli allenamenti, sgobbavo come un matto, ma di andare a scuola proprio non ne avevo voglia. Invece niente, a scuola bisognava andarci, la scuola aiuta a crescere, la scuola di qua, la scuola di là.

Vengo iscritto… d’ufficio all’ITIS, dicono che lì imparerò tante cose, che mi troverò bene insieme ad altri ragazzi della mia età. E chi si vuole trovare insieme agli altri ragazzi della mia età? Non ne conosco abbastanza? Insomma, per farla breve io a scuola non ci vado, compro un paio di giornali e mi siedo su una panchina a leggere.

Tutto bene fino a quando, da dietro, sbuca Bicocchi, l’uomo che segue i ragazzi del Bologna ovunque, l’uomo incaricato dalla società di farci rigare dritti. Con molta signorilità mi chiama, mi dice che non devo comportarmi come un bambino e mi accompagna a scuola. Erano le 10,30 e la mia avventura scolastica non era cominciata nel modo migliore… Anzi, era cominciata talmente male che dopo tre mesi io ringraziai per la compagnia e smisi di frequentare.

Al Bologna non riuscivano ad arrendersi, e così fui iscritto a una scuola per segretari d’azienda. Durò un giorno, e poi decisi che non faceva per me. L’unica scuola che riuscì a trattenermi un po’ più a lungo fu la “Rubbiani”, altro istituto per segretari d’azienda e similari: sei mesi, quasi un’eternità. Alla fine, anche i dirigenti cominciarono a mollare la presa, mi chiamarono e trovammo un accordo: avrei frequentato una scuola che mi sarebbe stata utile in futuro, una scuola in cui avrei imparato l’inglese.

Tre giorni la settimana, impegno non fisso, l’ideale per me che sui banchi rischio di addormentarmi. Finalmente potevo allenarmi, giocare, avere una mia vita e studiare una cosa che mi sembrava utile. Basta con la colla sotto il sedere del professore, basta con le fughe per non andare a scuola: adesso decidevo da solo quello che era meglio fare.

DEBUTTO E PRIMO GOL

Capitolo a parte per il 13 settembre 1981. Il giorno prima dovevo partire con la Primavera, ma quando ero già pronto con la valigia in mano Burgnich chiamò Soncini — l’allenatore— e gli disse che aveva bisogno di me per la partita con il Cagliari. Io sul momento pensai che fosse una precauzione, che ero stato chiamato a fare il diciassettesimo e avrei visto la partita dalla tribuna. Comunque era un bel passo avanti.

Viene la domenica e Burgnich annuncia chi gioca e chi va in panchina: ci sono anch’io! Maglia numero sedici, come dire che ci sono entrato solo per un pelo, ma è sempre una maglia. Poi, al 28’ del secondo tempo, la parola magica, «scaldati». Mi guardo intorno: parla proprio con me. In campo le cose non andavano molto bene, Chiorri aveva pareggiato al 55’ dopo che il Cagliari era passato in vantaggio nel primo tempo. Io entrai senza capire cosa stava succedendo, o forse lo capivo ma non volevo dirmelo. Diciassette minuti in Serie A, roba da sogno!

Poi il mister decise di darmi fiducia, entrai in campo anche contro il Torino e contro il Catanzaro, per non parlare poi della quarta giornata, a Como. All’improvviso ci trovammo sotto di due gol, non stavamo giocando male ma perdevamo di brutto. Pileggi segna il gol del 2-1, e a un certo punto mi accorgo che sta arrivando un bel pallone da dietro.

Scatto, arrivo e colpisco al volo: la palla va dentro e non sento più niente, nel senso lasciatemi godere questo momento. Più tardi diranno che la mia vera forza sta nel sapermi nascondere dietro l’avversario e sbucare al momento opportuno. Loro non sanno del giorno della mia comunione…

PRESENTE E FUTURO

Ed eccomi qua, finalmente libero da impegni scolastici, finalmente “svezzato” (anche se appena posso torno a casa, perché la mamma è sempre la mamma). Ho una ragazza, Monica, pochi ma fidati amici e quello per cui ho lottato sempre: un posto in squadra. Il Bologna è partito male, annaspa in una posizione di classifica che non è sua. Passerà anche questo incubo, proprio come sono passati i miei.

Progetti per il futuro? Tanti e ambiziosi. Però preferirei non parlarne. Dicono che porta male e io non ci credo, ma se poi è vero? Adesso sento parlare di un sacco di squadre che mi vogliono, sembra che sia scoppiata la “febbre Mancini”, mi sento come il Barbiere di Siviglia.

Ma niente paura, non credo che riuscirò mai a montarmi la testa. E se poi fossi sul punto di crollare, di convincermi che sono “arrivato”, ci penserebbero le persone che ho intorno a riaprirmi gli occhi. Ci penserebbe Bicocchi, che continua a ripetere che ho ancora tante cose da imparare, ci penserebbe Soncini, l’uomo che mi ha lanciato e che tuttora mi fa allenare più degli altri perché dice che sono troppo grasso (a proposito: non è vero, ma io sto al gioco…), ci penserebbe soprattutto Burgnich a farmi capire che per giocare in Serie A bisogna essere uomini e non fantocci.

E alla fine, se tutto questo non bastasse, ci penserebbero i miei genitori, mio padre che mi ha spalleggiato e mia madre che non mi ha ostacolato. Devo ancora dire grazie a troppa gente per sentirmi “arrivato”, ho ancora un mucchio di persone alle quali dedicare un gol per mollare proprio ora, ora che se Dio vuole allo stadio di Bologna ci vado spesso e per fortuna non mi perdo più.

La cosa più difficile è iniziare bene, da una buona partenza dipende il tuo avvenire. Ma se poi questo avvenire lo butti via, allora tanto vale non iniziare neppure